Зоны морозостойкости, карта, растения-индикаторы | WikiBotanika.ru

В последнее время прилавки магазинов и рынков пестрят экзотическими для нашей страны растениями. Да и знакомые культуры пополняются новыми разновидностями и сортами. Продавцы уверяют, что все эти культуры районированы и прекрасно приспособлены для выращивания в нашем непростом климате. Но так ли это на самом деле?

Климат нашей страны, отличающийся теплым или даже жарким летом, но холодной и продолжительной зимой, подходит, естественно, далеко не для всей флоры. Оценить способность растений выдержать холодную зиму помогает понятие, называемое зимостойкостью. Некоторые (мхи и лишайники) отлично переносят даже самые низкие зимние температуры, другие (береза, дуб) могут расти только в более щадящих условиях, ну а третьи (магнолия, олеандр) и вовсе не приспособлены для суровых зим.

Какие растения адаптированы для нашего климата знает, пожалуй, каждый опытный садовод. Но что делать с новинками рынка, как узнать переживет ли вновь приобретенный зеленый питомец суровую зиму? На самом деле, никакой проблемы здесь нет – в справочниках, документах и на этикетках экземпляров из питомников указывается зона морозостойкости, подходящая для растения. Давайте разберемся, что же это такое.

Давайте разберемся, что же это такое.

Что такое зоны морозостойкости

Зоны морозостойкости (или зимостойкости) – это климатические области земного шара, подходящие для выращивания тех или иных видов растений. Они основаны на температурной шкале, показывающей среднегодовую минимальную температуру в градусах Цельсия или Фаренгейта.

В настоящее время наиболее полной шкалой морозостойкости, используемой повсеместно, является так называемая шкала или зоны USDA.

Зоны USDA

Впервые шкала USDA была разработана Министерством сельского хозяйства США для нужд фермеров и растениеводческих хозяйств, а затем предложенное зонирование стало использоваться во всем мире. Шкала включает в себя 13 зон (от 0 до 12), каждая из которых разбита еще на 2 подзоны, границы которых определялись на основе минимальных среднегодовых температур. Вначале была описана только территория Соединенных Штатов, а затем и другие страны. Сейчас все регионы земного шара относятся к той или иной зоне по шкале USDA, а все виды растений разделены согласно приспособленности к различным климатическим условиям.

К примеру, растение, описанное как «выносливое к зоне 10», означает, что оно может выдерживать минимальную температуру -1 °C. Более устойчивое растение, «выносливое к зоне 9», может выдерживать минимальную температуру -7 °C и т.д.

Зонирование USDA на сегодняшний момент – универсальная шкала морозостойкости, используемая современными хозяйствами. Однако она имеет множество недостатков и не учитывает целый ряд важнейших факторов, таких как:

- Высота снежного покрова. Известно, что снег отлично защищает корневую систему растений от морозов, поэтому культуры, вымерзающие в бесснежных регионах, могут неплохо сохраняться там, где зимой выпадает много снега.

[!] Селекционер растений из Польши заметил одну интересную особенность: азалии, умирающие от холода в Восточной Европе, отлично зимовали в Московской области, там, где климат гораздо суровее. Оказалось, что рододендроны защищал снег, не дававший погибнуть корневой системе.

- Перепады температуры.

Многие культуры боятся не столько морозов, сколько резких изменений температуры зимой. Внезапная оттепель, вызывающая таяние снега, и столь же внезапное похолодание приводит к гибели корней. Именно поэтому целый ряд растений, например некоторые виды бамбука, которые способны выдерживать сильные морозы, не могут выжить в нашем климате.

Многие культуры боятся не столько морозов, сколько резких изменений температуры зимой. Внезапная оттепель, вызывающая таяние снега, и столь же внезапное похолодание приводит к гибели корней. Именно поэтому целый ряд растений, например некоторые виды бамбука, которые способны выдерживать сильные морозы, не могут выжить в нашем климате.

[!] В 60-х годах прошлого столетия из-за такого внезапного перепада зимней температуры (от -1°С до -29°С) сильно пострадала коллекция кленов ботанического сада МГУ.

- Весенние заморозки – еще один фактор, сдерживающий выращивание теплолюбивых видов. В нашей стране эта проблема особенно актуальна: в средней полосе морозы могут вернуться даже в конце мая.

[!] За примерами далеко ходить не надо. Майские холода 2017 года погубили значительную часть винограда в Крыму.

- Среднегодовое количество осадков. Влажность – важный климатический параметр, влияющий, в том числе и на адаптацию растений.

Например, некоторые культуры неплохо переносят сухой холодный воздух, но не выживают во влажном климате.

Например, некоторые культуры неплохо переносят сухой холодный воздух, но не выживают во влажном климате. - Другие факторы: разница между дневными и ночными температурами, рельеф местности (наличие возвышенностей и низин), виды почв, продолжительность светового дня, роза ветров и т.д.

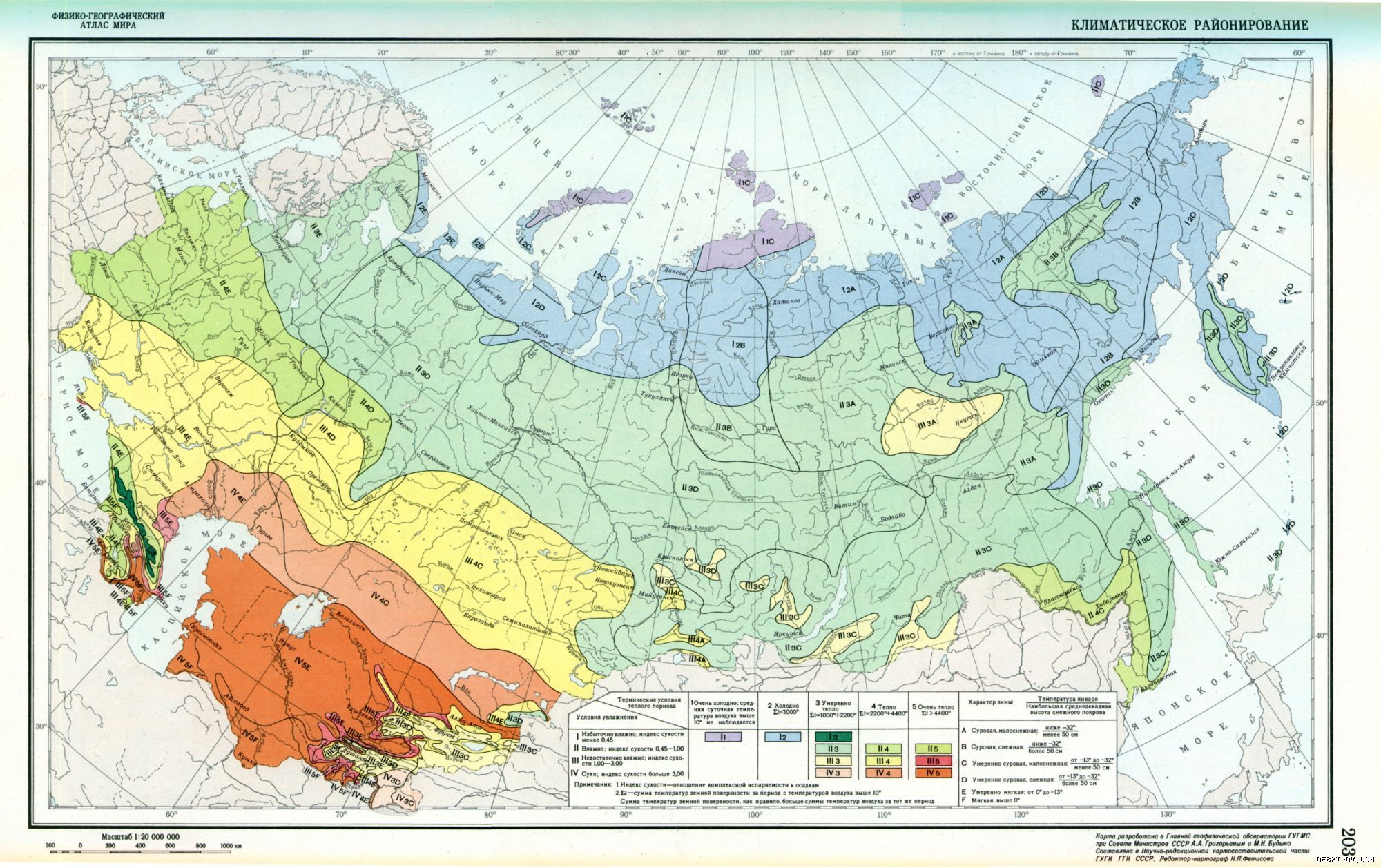

Россия, поделенная на климатические зоны USDA, выглядит примерно так:

Некоторые города нашей страны относятся к следующим зонам морозостойкости: зона 1 – Тикси, Батагай, зона 2 – бо́льшая территория России, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, зона 3 – Хабаровск, Магадан, Воркута, зона 4 – Москва и Московская область, Вологда, Архангельск, Челябинск, Уфа, зона 5 – Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Брянск, Саратов, зона 6 и 7 – Краснодар.

Что касается этикеток на растениях из питомников, то для Москвы и Санкт-Петербурга следует выбирать культуры, акклиматизированные для зон 1-4, а также 5a и, частично, 5b.

Как видите, зонирование USDA далеко от совершенства, поэтому работы в этом направлении постоянно продолжаются.

Альтернативы

Несовершенная система USDA побудила искать альтернативы. И сейчас используют не только вышеописанную концепцию, но и некоторые другие. Во-первых, USDA-зоны были дополнены, а их количество значительно увеличено. Кроме того, одним из средств определения зон морозостойкости стало использование так называемых «индикаторных растений». Известно, что ареал некоторых видов строго ограничен в зависимости от климата, а потому наличие какого-либо индикаторного растения говорит о принадлежности территории к той или иной зоне морозостойкости.

Кроме того, некоторые страны разработали свои климатические карты, основанные на многолетних метеорологических наблюдениях. Одной из таких стран стала Великобритания.

В 2012 году Королевское садоводческое общество Соединенного Королевства представило свой рейтинг морозостойкости растений. Этот рейтинг описывает все растения, встречающиеся в Великобритании, и широко используется английскими садоводами.

Английская система морозостойкости растений состоит из 9 частей:

- h2a (более 15°C) – выращивание в теплице;

- Н1в (от 10 до 15°С) и h2c (от 5 до 10°С) – выращивание на открытом воздухе только летом;

- Н2 (от 1 до 5°С) – культуры, способные переносить небольшое понижение температуры, но неустойчивые к заморозкам;

- Н3 (от -5 до 1°С) – культуры, хорошо переносящие климат прибрежных районов Великобритании;

- Н4 (от -10 до -5°С) – культуры, приспособленные к климату большей части Великобритании;

- Н5 (от -15 до -10°С) – культуры, приспособленные к климату большей части Великобритании и выдерживающие значительное понижение температуры зимой;

- Н6 (от -20 до – 15°С) – морозостойкие культуры, способные расти на всей территории Северной Европы;

- Н7 (менее -20°С) – наиболее морозостойкие культуры.

Зоны морозостойкости в СССР и России

В нашей стране работы по определению зон морозостойкости были начаты еще в начале XX века, а затем продолжились после октябрьской революции. И, хотя вначале карты были несовершенны, а климатические районы слишком обобщены, в 60-х годах работа была продолжена: количество зон увеличилось до 42 (до 60 вместе с подзонами). Работа получила название «Древокультурные районы СССР». Кроме зонирования была проведена работа и по разделению растений, встречающихся в СССР, по климатическим районам. Список состоял, главным образом, из древесных культур, однако количество видов, вошедших в него, весьма велико – около 700.

Полученные данные профессор Колесников А.И., руководивший работой, обобщил в издании «Декоративная дендрология». Эта книга до сих пор не утратила актуальности.

С подробным описанием древокультурных районов СССР вы можете ознакомиться в этой статье.

На этом работа не остановилась, а детализация зонирования продолжилась. Стали учитываться и другие факторы, влияющие на зимостойкость растений: не только минимальные, но и среднегодовые температуры зимних и летних месяцев, средняя и минимальная влажность, испаряемость и годовые осадки. Количество зон морозостойкости увеличилось до 76, а растения, рекомендуемые для каждой зоны, были разделены на три группы – «основная», «дополнительная» и «вспомогательная»:

Стали учитываться и другие факторы, влияющие на зимостойкость растений: не только минимальные, но и среднегодовые температуры зимних и летних месяцев, средняя и минимальная влажность, испаряемость и годовые осадки. Количество зон морозостойкости увеличилось до 76, а растения, рекомендуемые для каждой зоны, были разделены на три группы – «основная», «дополнительная» и «вспомогательная»:

- основная – растения, хорошо акклиматизированные для района,

- дополнительная – культуры, способные расти в рассматриваемой климатической зоне только при условии хорошего ухода (укрытия на зиму),

- вспомогательная – единично встречающиеся растения.

К сожалению, серьезных государственных исследований на эту тему больше не проводилось, хотя изменился и климат, и ассортимент растений, накопился колоссальный практический опыт. Время от времени подобные карты пытаются составить отдельные хозяйства, но из-за нехватки ресурсов их работа ограничивается отдельными районами.

Как повысить морозостойкость растений

В заключение хочется дать несколько советов из практики садоводства. Многие культуры, рекомендованные для более благоприятных климатических зон, при должном уходе вполне возможно выращивать и у нас. Для повышения зимостойкости отдельных видов рекомендуется:

Многие культуры, рекомендованные для более благоприятных климатических зон, при должном уходе вполне возможно выращивать и у нас. Для повышения зимостойкости отдельных видов рекомендуется:

- Защищать от морозов корневую систему. Это можно сделать с помощью хвойного лапника, сухих опавших листьев, торфа, опилок, промышленного укрывного материала. Хорошо зарекомендовал себя и пенопласт, обладающий высокими теплоизолирующими свойствами.

- Укрывать не только корни, но и надземную часть растения. Конечно, крону мощных древесных культур защитить сложно (хотя некоторые садоводы и умудряются обматывать нижнюю часть стволов тканью или полиэтиленом), а вот лианоподобные виды и растения с гибкими стеблями следует аккуратно уложить на землю и укрыть.

[!] Особенно важно защищать молодые культуры, возраст которых – 2-3 года. Их корневая система еще не до конца сформирована и располагается близко к поверхности земли.

[!] Зимние укрытия следует устраивать только после наступления первых морозов.

На более ранних сроках в них могут поселиться мыши и другие грызуны.

- Своевременно вносить удобрения и подкормки. Это повысит выносливость, а значит, и сопротивляемость растения к холодам.

- Мульчировать почву. Мульчирование необходимо не только для защиты от морозов, но и для сохранения влаги в земле.

- Обращать внимание на структуру почвы и её кислотность, при необходимости обогащать субстрат.

Конечно, придется приложить немало усилий, но и результат того стоит: какого садовода не порадует редкий экзот на участке. Ну, а от российских ученых мы будем ждать новых исследований в этой необычайно интересной области.

Данные по зонам морозостойкости

1) Зо?ны морозосто?йкости (USDA-зоны) — географические определённые, вертикально зонированные области по принципу среднего значения ежегодной минимальной температуры на основе многолетних статистических наблюдений. Зоны морозостойкости служат ограничивающим климатическим фактором для жизнедеятельности растений и, несмотря на субъективность подобной оценки, широко используются на практике для описания подходящих условий естественного распространения или культивирования тех или иных представителей флоры.

Существующее деление на зоны было разработано Министерством сельского хозяйства США[1] и впоследствии стало широко использоваться (за пределами США — большей частью в садоводческой литературе).

Выделяется тринадцать основных зон морозостойкости от 0 до 12, причём с ростом номера зоны среднее значение ежегодной минимальной температуры повышается (зона 0 — самая холодная).

Считается, что территории средней полосы России соответствуют зоне №5 и тем, что ниже.

| Зона | От | До | |

| 0 | a | < −53.9 °C (−65 °F) | |

| b | −51.1 °C (−60 °F) | −53.9 °C (−65 °F) | |

| 1 | a |

−48. 3 °C (−55 °F) 3 °C (−55 °F) |

−51.1 °C (−60 °F) |

| b | −45.6 °C (−50 °F) | −48.3 °C (−55 °F) | |

| 2 | a | −42.8 °C (−45 °F) | −45.6 °C (−50 °F) |

| b | −40 °C (−40 °F) | −42.8 °C (−45 °F) | |

| 3 | a | −37.2 °C (−35 °F) | −40 °C (−40 °F) |

| b | −34.4 °C (−30 °F) | −37.2 °C (−35 °F) | |

| 4 | a | −31.7 °C (−25 °F) | −34.4 °C (−30 °F) |

| b |

−28. 9 °C (−20 °F) 9 °C (−20 °F) |

−31.7 °C (−25 °F) | |

| 5 | a | −26.1 °C (−15 °F) | −28.9 °C (−20 °F) |

| b | −23.3 °C (−10 °F) | −26.1 °C (−15 °F) | |

| 6 | a | −20.6 °C (−5 °F) | −23.3 °C (−10 °F) |

| b | −17.8 °C (0 °F) | −20.6 °C (−5 °F) | |

| 7 | a | −15 °C (5 °F) | −17.8 °C (0 °F) |

| b | −12.2 °C (10 °F) | −15 °C (5 °F) | |

| 8 | a |

−9. 4 °C (15 °F) 4 °C (15 °F) |

−12.2 °C (10 °F) |

| b | −6.7 °C (20 °F) | −9.4 °C (15 °F) | |

| 9 | a | −3.9 °C (25 °F) | −6.7 °C (20 °F) |

| b | −1.1 °C (30 °F) | −3.9 °C (25 °F) | |

| 10 | a | −1.1 °C (30 °F) | +1.7 °C (35 °F) |

| b | +1.7 °C (35 °F) | +4.4 °C (40 °F) | |

| 11 | a | +4.4 °C (40 °F) | +7.2 °C (45 °F) |

| b | +7.2 °C (45 °F) | +10 °C (50 °F) | |

| 12 | a | +10 °C (50 °F) |

+12. 8 °C (55 °F) 8 °C (55 °F) |

| b | > +12.8 °C (55 °F) | ||

- зона 4 — большая часть России, северные и горные районы Скандинавии

- зона 5а — средняя Россия, Прибалтийские страны

- зона 5b — Северо-восточная Польша, западная Украина, южная Швеция, южная Финляндия

- зона 6a — Восточная Польша, Словакия, центральная Швеция, южная Норвегия

- зона 6b — Центральная Польша, восточная Венгрия, Чехия

- зона 7a — Восточная Германия, западная Польша

- зона 7b — Восточная Голландия, Дания

- зона 8a — Центральная Голландия, Бельгия, северная и центр. Франция, северная Англия

- зона 8b — Приморская Голландия, западная Франция, север Италии, центральная Англии

Литература

-

USDA Plant Hardiness Zones Map (англ.

). The United States National Arboretum.

). The United States National Arboretum. - Климатическое зонирование. Зоны зимостойкости. на сайте DIY.ru

- r. М. Н. A. Hofman; Drs. М. В. М. Raveslot Winterhardheid van boornkwekeriioewassen. — 1998.Данные по зонам зимостойкости растений взяты из справочника Ir. М. Н. A. Hofman; Drs. М. В. М. Raveslot «Winterhardheid van boornkwekeriioewassen» (1998)

Информация с сайта http://ru.wikipedia.org

2)

|

Зона |

Интервалы минимальных температур (°С) |

Примеры местностей с подобным климатом |

|

|

mm |

max |

||

|

1 |

ниже -45 |

Центральная Сибирь |

|

|

2 |

-45,5 |

-40,1 |

Южная Сибирь |

|

3 |

-40,0 |

-34,5 |

Лапландия |

|

4 |

-34,4 |

-28,9 |

Большая часть России, северные и горные районы Скандинавии |

|

5а |

-28,9 |

-26,1 |

Средняя Россия, Прибалтийские страны |

|

5b |

-26,0 |

-23,4 |

Северо-восточная Польша, западная Украина, южная Швеция, южная Финляндия |

|

6a |

-23,3 |

-20,6 |

Восточная Польша, Словакия, центральная Швеция, южная Норвегия |

|

6b |

-20,5 |

-17,8 |

Центральная Польша, восточная Венгрия, Чехия |

|

7a |

-17,7 |

-15,0 |

Восточная Германия, западная Польша |

|

7b |

-14,9 |

-12,3 |

Восточная Голландия, Дания |

|

8a |

-12,2 |

-9,5 |

Центральная Голландия, Бельгия, северная и центр. |

|

8b |

-9,4 |

-6,7 |

Приморская Голландия, западная Франция, север Италии, центральная Англия |

|

9 |

-6,6 |

-1,2 |

Южная Франция, центральная Италия, Португалия, южная Англия |

|

10 |

-1,1 |

+4,4 |

Южная Италия, юг Испании, центральная Греция |

|

11 |

более +4,4 |

Северная Африка |

|

(Опубликовано в журнале «В мире растений» №2, 2002 г. )

)

3)

Карта зон морозоустойчивости растений разработана на основе исследования W. Heinze и D. Schreibera «Eine neue Kartierung der Winterhartezonen fur Geholze in Europa». На практике номер зоны, помещенной у каждого растения, показывает степень морозостойкости, т.е. чем больше номер, тем меньше морозоустойчивость, и тем самым больше чувствительность к морозу.

Например, в 7-ой зоне растения из 6-ой зоны зимуют лучше, чем растения из 8-ой зоны.

www.florissimaltd.ru

Карта зон морозоустойчивости растений

4)

Зоны морозостойкости

Выделение одиннадцати зон морозоустойчивости основано на среднем значении ежегодной минимальной температуры, рассчитанном исходя из измерений, проводимых на протяжении многих лет. Информация, включенная в описание растений, определяет зону, в которой данное растение будет находиться в оптимальных условиях. Несмотря на то, что снег может давать дополнительное укрытие, этот фактор не был взят в рассмотрение при определении зимостойкости.

Несмотря на то, что снег может давать дополнительное укрытие, этот фактор не был взят в рассмотрение при определении зимостойкости.

Зоны, однако, являются приблизительными и даны для общего руководства, так как в каждой зоне могут встречаться локальные отклонения. Например, в городских условиях климат южнее на половину зоны, по сравнению с сельской местностью; близость к большим водоемам, склонам, хребтам также может иметь благоприятное воздействие на климат, в то время как расположение в долинах, низинах и областях, открытых холодным ветрам, дает обратный эффект.

Восприимчивость к морозу и, как следствие, повреждаемость соцветий, листвы и коры из-за низких температур и расширения жидкости, находящейся в растениях, зависит от различных факторов, включающих топографию. Помимо этого стоит отметить почвенные условия, доступность питательных веществ и воды, погодные условия в течение лета и осени и, соответственно, рост побегов, температурные изменения в течение зимы, весны и начала лета.

Довольно часто, при хорошем знании микроклимата есть возможность подобрать такое защищенное место, например в лесу, на южных склонах или в городах, на котором можно посадить растение, неморозостойкое в данной зоне. Растения можно выращивать в пяти различных зонах: растение, устойчивое в зоне 2, хорошо себя чувствует в 3, 4, 5, 6 и 7 зонах, и может расти в 8 и 9 зонах.

Данное зонирование должно являться дополнением к вашему личному опыту. Помимо этого, нельзя забывать, что более благоприятные микроклиматические условия для растений можно создать с помощью защиты от ветра и улучшения почвенных условий.

www.paer.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ

Чебых Евгений Александрович, Красноярск, 2001 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Границы приспособления и устойчивости

Защитные возможности растений

ХОЛОДОСТОЙКОСТЬ РАСТЕНИЙ

Физиолого-биохимические изменения у теплолюбивых растений при пониженных положительных температурах.

Приспособление растений к низким положительным температурам.

Способы повышения холодостойкости некоторых растений.

МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ

Замерзание растительных клеток и тканей и происходящие при этом процессы.

Условия и причины вымерзания растений.

Закаливание растений.

Фазы закаливания.

Обратимость процессов закаливания.

Способы повышения морозоустойчивости.

Методы изучения морозоустойчивости растений.

ЗИМОСТОЙКОСТЬ РАСТЕНИЙ

Зимостойкость как устойчивость к комплексу неблагоприятных факторов перезимовки.

Выпревание, вымокание, гибель под ледяной коркой, выпирание, повреждение от зимней засухи.

Выпирание.

Методы определения жизнеспособности с/х культур в зимний, ранневесенний периоды.

ЯРОВИЗАЦИЯ

Типы растений, требующих охлаждения для перехода к цветению

Виды, для которых характерна реакция на охлаждение и фотопериодизм

Физиологические аспекты яровизации

Природа изменений, происходящих во время яровизации

ЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ

Изменения обмена веществ, роста и развития растений при действии максимальных температур.

Диагностика жароустойчивости.

ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ

Совместное действие недостатка влаги и высокой температуры на растение.

Особенности водообмена у ксерофитов и мезофитов.

Влияние на растения недостатка влаги.

Физиологические особенности засухоустойчивости сельскохозяйственных растений.

Предпосевное повышение жаро — и засухоустойчивости.

Диагностика жаро — и засухоустойчивости.

Повышение засухоустойчивости культурных растений.

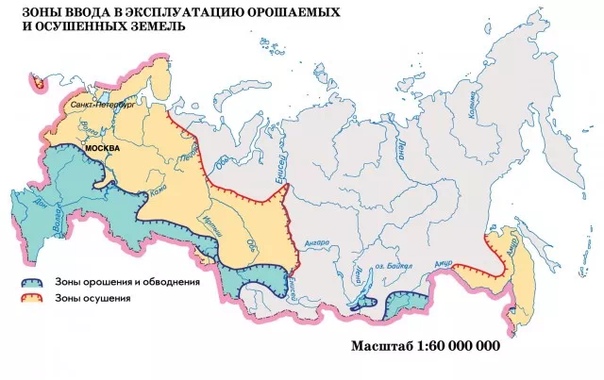

Орошение как радикальное средство борьбы с засухой.

ТИПЫ РАСТЕНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВОДНОМУ РЕЖИМУ: КСЕРОФИТЫ, ГИГРОФИТЫ И МЕЗОФИТЫ

О природе приспособительных реакций к недостатку воды у разных групп растений.

КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ В ВОДООБМЕНЕ РАЗНЫХ РАСТЕНИЙ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ

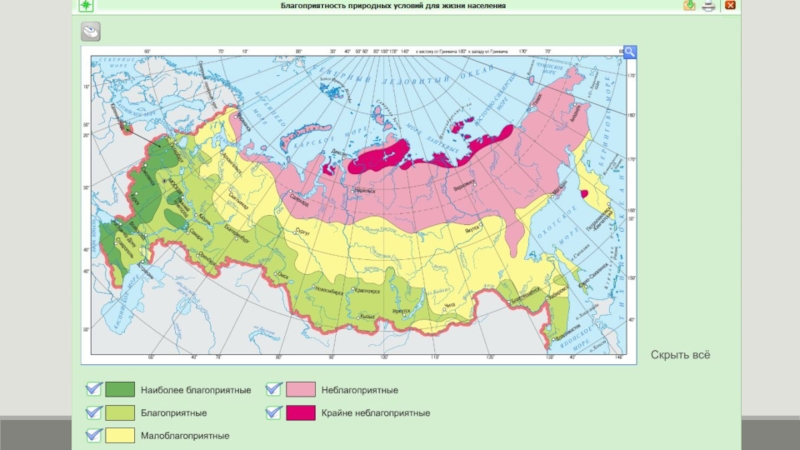

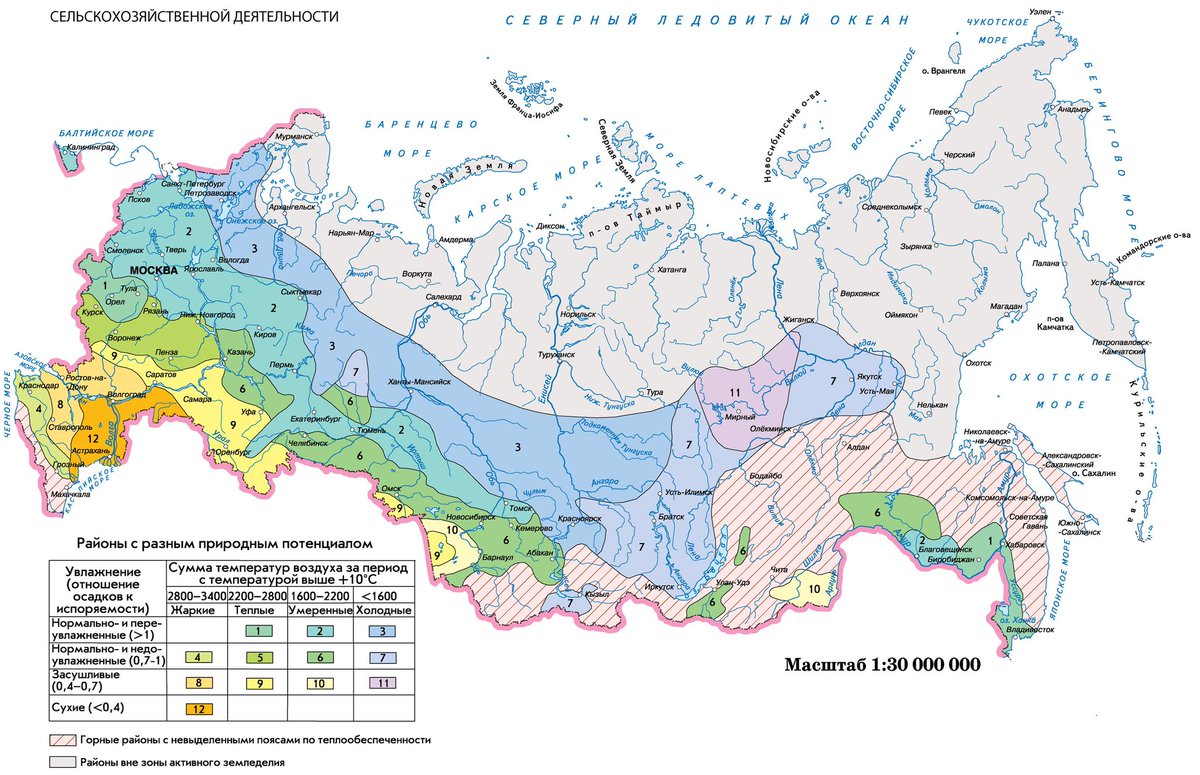

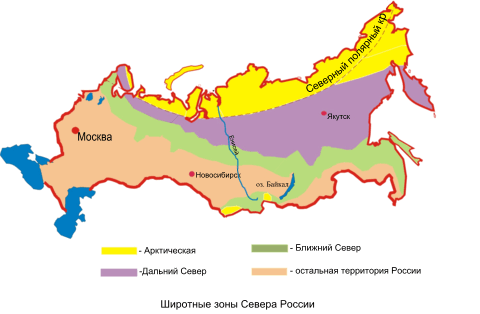

Территория России включает различные климатические зоны. Значительная их часть приходится на районы неустойчивого земледелия, для которых характерны недостаток или избыток осадков, низкие зимние или высокие летние температуры, засоленность или заболоченность, закисленность почв и др. В этих условиях урожайность сельскохозяйственных культур во многом определяется их устойчивостью к неблагоприятным факторам среды конкретного сельскохозяйственного региона.

В этих условиях урожайность сельскохозяйственных культур во многом определяется их устойчивостью к неблагоприятным факторам среды конкретного сельскохозяйственного региона.

Приспособленность онтогенеза растений к условиям среды является результатом их эволюционного развития (изменчивости, наследственности, отбора). На протяжении филогенеза каждого вида растений в процессе эволюции выработались определенные потребности индивидуума к условиям существования и приспособленность к занимаемой им экологической нише. Влаголюбие и теневыносливость, жароустойчивость, холодоустойчивость и другие экологические особенности конкретных видов растений сформировались в ходе эволюции в результате длительного действия соответствующих условий. Так, теплолюбивые растения и растения короткого дня характерны для южных широт, менее требовательные к теплу и растения длинного дня — для северных.

В природе в одном географическом регионе каждый вид растений занимает экологическую нишу, соответствующую его биологическим особенностям: влаголюбивые — ближе к водоемам, теневыносливые — под пологом леса и т. д. Наследственность растений формируется под влиянием определенных условий внешней среды. Важное значение имеют и внешние условия онтогенеза растений.

д. Наследственность растений формируется под влиянием определенных условий внешней среды. Важное значение имеют и внешние условия онтогенеза растений.

В большинстве случаев растения и посевы (посадки) сельскохозяйственных культур, испытывая действие тех или иных неблагоприятных факторов, проявляют устойчивость к ним как результат приспособления к условиям существования, сложившимся исторически, что отмечал еще К. А. Тимирязев. Способность к эффективной защите от действия неблагоприятных абиотических и биотических факторов среды, устойчивость к ним возделываемых видов и сортов — обязательные свойства районированных в данном регионе сельскохозяйственных культур.

Адаптация (приспособление) растения к конкретным условиям среды обеспечивается за счет физиологических механизмов (физиологическая адаптация), а у популяции организмов (вида) — благодаря механизмам генетической изменчивости, наследственности и отбора (генетическая адаптация). Факторы внешней среды могут изменяться закономерно и случайно. Закономерно изменяющиеся условия среды (смена сезонов года) вырабатывают у растений генетическую приспособленность к этим условиям.

Закономерно изменяющиеся условия среды (смена сезонов года) вырабатывают у растений генетическую приспособленность к этим условиям.

Границы приспособления и устойчивости

В естественных для вида природных условиях произрастания или возделывания растения в процессе своего роста и развития часто испытывают воздействие неблагоприятных факторов внешней среды, к которым относят температурные колебания, засуху, избыточное увлажнение, засоленность почвы и т. д. Каждое растение обладает способностью к адаптации в меняющихся условиях внешней среды в пределах, обусловленных его генотипом. Чем выше способность растения изменять метаболизм в соответствии с окружающей средой, тем шире норма реакции данного растения и лучше способность к адаптации. Это свойство отличает устойчивые сорта сельскохозяйственных культур. Как правило, несильные и кратковременные изменения факторов внешней среды не приводят к существенным нарушениям физиологических функций растений, что обусловлено их способностью сохранять относительно стабильное состояние при изменяющихся условиях внешней среды, т. е. поддерживать гомеостаз. Однако резкие и длительные воздействия приводят к нарушению многих функций растения, а часто и к его гибели.

е. поддерживать гомеостаз. Однако резкие и длительные воздействия приводят к нарушению многих функций растения, а часто и к его гибели.

При действии неблагоприятных условий снижение физиологических процессов и функций может достигать критических уровней, не обеспечивающих реализацию генетической программы онтогенеза, нарушаются энергетический обмен, системы регуляции, белковый обмен и другие жизненно важные функции растительного организма. При воздействии на растение неблагоприятных факторов (стрессоров) в нем возникает напряженное состояние, отклонение от нормы — стресс. Стресс — общая неспецифическая адаптационная реакция организма на действие любых неблагоприятных факторов. Выделяют три основные группы факторов, вызывающих стресс у растений (В. В. Полевой, 1989) : физические — недостаточная или избыточная влажность, освещенность, температура, радиоактивное излучение, механические воздействия; химические — соли, газы, ксенобиотики (гербициды, инсектициды, фунгициды, промышленные отходы и др. ) ; биологические — поражение возбудителями болезней или вредителями, конкуренция е другими растениями, влияние животных, цветение, созревание плодов.

) ; биологические — поражение возбудителями болезней или вредителями, конкуренция е другими растениями, влияние животных, цветение, созревание плодов.

Сила стресса зависит от скорости развития неблагоприятной для растения ситуации и уровня стрессирующего фактора. При медленном развитии неблагоприятных условий растение лучше приспосабливается к ним, чем при кратковременном, но сильном действии. В первом случае, как правило, в большей степени проявляются специфические механизмы устойчивости, во втором — неспецифические.

Защитные возможности растений

В неблагоприятных природных условиях устойчивость и продуктивность растений определяются рядом признаков, свойств и защитно-приспособительных реакций. Различные виды растений обеспечивают устойчивость и выживание в неблагоприятных условиях тремя основными способами: с помощью механизмов, которые позволяют им избежать неблагоприятных воздействий (состояние покоя, эфемеры и др.) ; посредством специальных структ

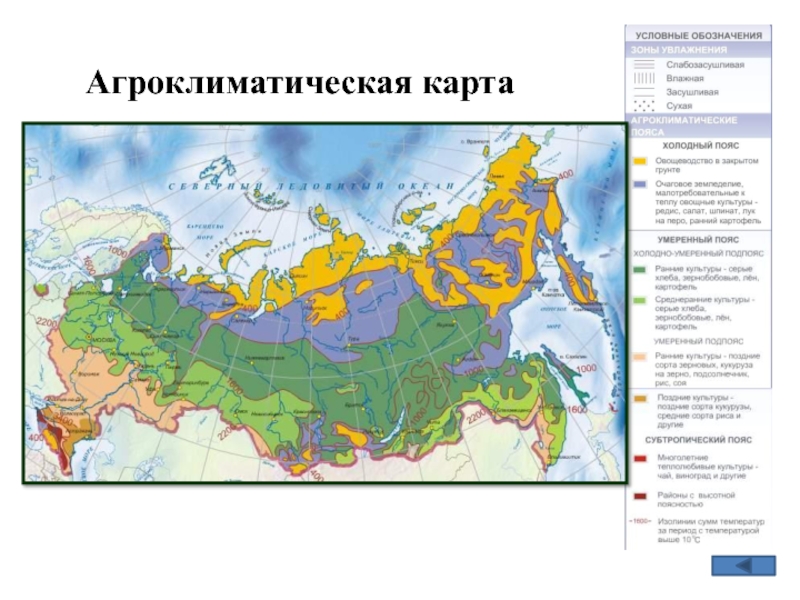

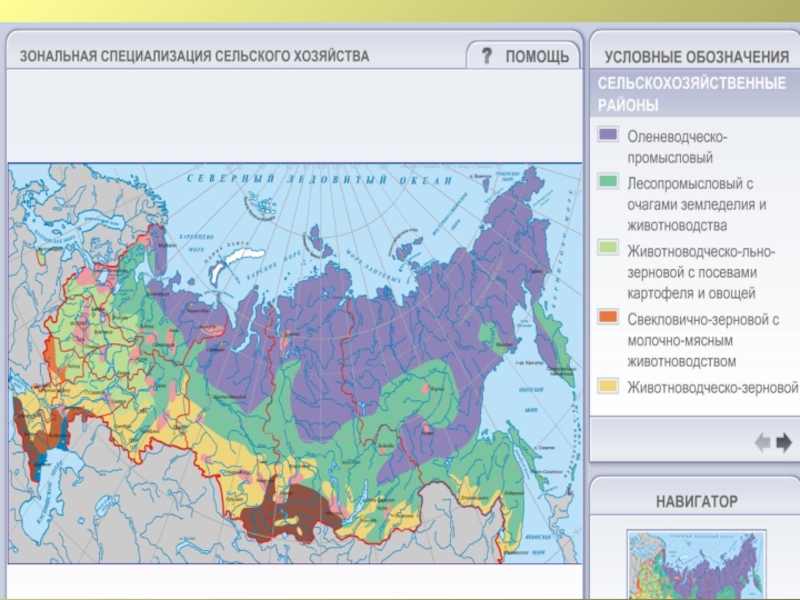

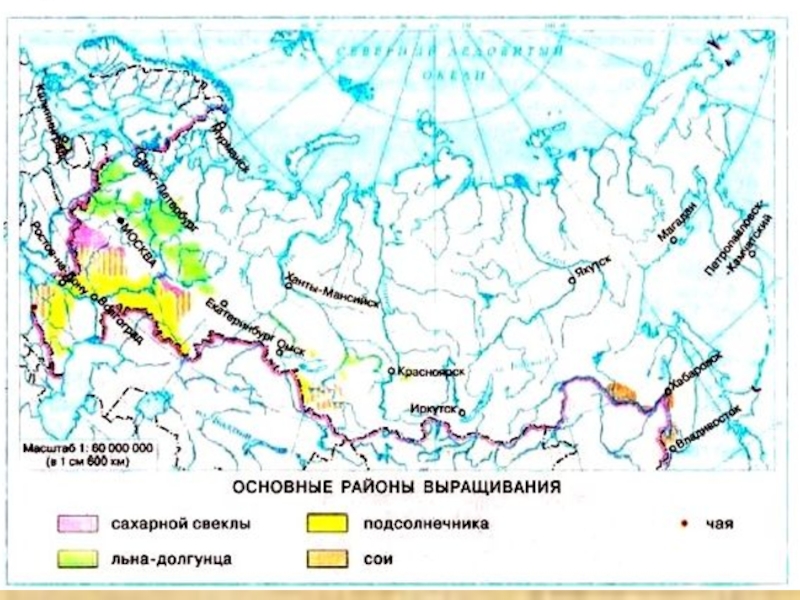

| Россия Содержание Климатические и географические факторы ограничивают сельскохозяйственную деятельность в России

примерно до 10% всей территории страны. Культуры Зерновые относятся к важнейшим сельскохозяйственным культурам России, занимая более

50 процентов пахотных земель. Пшеница доминирует в большинстве зернопроизводящих районов.

Озимую пшеницу возделывают на Северном Кавказе, а яровую – на

Дон, в среднем Поволжье и на юго-западе Сибири.

Хотя Хрущев расширил выращивание кукурузы на корм скоту,

эта культура пригодна только для выращивания на Северном Кавказе, и

уровень производства оставался низким по сравнению с другими зерновыми. Ячмень,

уступает пшенице по валовой урожайности, выращивается в основном на корм животным и пиво

производство в более холодных регионах до 65 северной широты

широте Архангельска) и далеко в высокогорье южной

Сибирь. Производство овса, которое когда-то занимало третье место среди

зерна, сократилось, поскольку машины заменили лошадей в сельском хозяйстве.

операции. Бобовые стали широко распространенной культурой в совхозах в 1980-х годах. Картофель, а

жизненно важные культуры для еды и производства водки, выращиваются в более холодных

области между 50 и 60 северной широты. Производство сахарной свеклы имеет

расширен в последние годы; свеклу выращивают в основном в богатых

черноземные районы Европейской России. Лен, также растение, устойчивое к

холодные и бедные почвы, является важнейшим в России сырьем для

текстиля, а страна производила около половины мирового урожая льна в

1980-е годы. Из льна также получают льняное масло, которое вместе с подсолнечником

(на Северном Кавказе) и сои (на Дальнем Востоке) является важным

источник растительного масла. Производство фруктов и овощей увеличилось

как частные фермы начали расширяться примерно в 1990-х годах. В середине 1990-х годов

самые высокие урожаи в этой категории были у капусты, яблок, помидоров и

морковь. Увеличение производства кормовых культур и расширение пастбищ поддержали животноводство России, хотя экономические условия привели к сокращению поголовья скота. Крупный рогатый скот является наиболее распространенной формой скота, за исключением более засушливых районов, где преобладают овцы и козы. Третьей по величине категорией являются свиньи, которых выращивают в районах Европейская часть России и Тихоокеанское побережье, которые предлагают зерно, картофель или сахарная свекла на корм. Содержат очень небольшое количество цыплят, и замороженная курица стала одной из крупнейших статей российского импорта. Сельскохозяйственная политика Аграрная реформа оказалась непростым испытанием для России

при переходе к рыночной экономике. Задача исходит от

наследие советского периода и от глубоко укоренившихся культурных предубеждений

против индивидуализма. Из-за жизненно важной экономической роли сельского хозяйства,

крупномасштабная сельскохозяйственная реформа необходима для успеха в других

сектора. Советская политикаПри Сталине правительство социализировало сельское хозяйство и создало Массовая бюрократия для управления политикой. Сталинская кампания принудительного коллективизация, начавшаяся в 1929 г., конфисковала землю, технику, скот и хлебные запасы крестьянства. К 1937 году правительство организовали примерно 99 процентов советской деревни в государственные колхозы. При этой крайне неэффективной системе урожайность сельскохозяйственных культур снизилась, а не увеличилась. Ситуация сохранялась в 1980-х, когда советских фермеров в среднем было около 10 процентов продукции их коллег в Соединенных Штатах. При сталинском режиме правительство отдавало практически все

сельхозугодий к одному из двух основных сельскохозяйственных производств

организации — совхозы и колхозы. На ранних стадиях два типа организации также функционировали

по-разному в распределении сельскохозяйственных товаров. Совхозы

сдали всю продукцию госзакупкам в ответ

установить производственные квоты. Колхозы тоже получили квоты, но

они могли свободно продавать излишки продукции на колхозных рынках, где

цены определялись спросом и предложением. Различие между

два типа ферм постепенно сузились, и правительство преобразовало многие

колхозов в совхозы, где государство имело больший контроль. Приусадебные участки также играли роль в советской сельскохозяйственной системе. Правительство выделяло небольшие участки крестьянским хозяйствам для производить продукты питания для собственного потребления и на продажу в качестве дополнительного дохода. На протяжении всего советского периода показатели продуктивности приусадебных участков намного превышала их размеры. Имея всего 3 процента от общей посевной площади в 1980-е годы они производили более четверти сельскохозяйственной продукции. Ряд факторов делал советскую коллективную систему неэффективной

на протяжении всей своей истории. Потому что фермерам платили одинаковую заработную плату

независимо от производительности, не было стимула работать усерднее и

более эффективно. Администраторы, которые не знали о потребностях и

возможности отдельных ферм определяли распределение ресурсов и объемов производства.

уровне, а высокая степень субсидирования устранила стимулы к

применять более эффективные методы производства. Реформы ГорбачеваГорбачевская программа сельскохозяйственной реформы, направленная на улучшение производства стимулы. Горбачев стремился повысить производительность сельскохозяйственного труда путем формирования контрактных бригад, состоящих из десяти-тридцати батраков, управлял участком земли, арендованным у совхоза или колхоза. бригады отвечали за урожайность земли, которая, в свою очередь, определили их вознаграждение. После 1987 года правительство легализовало семейные подрядные бригады и долгосрочная аренда земли, снятие ограничения размеров приусадебных участков и разделки государственные владения пахотными землями. Хотя реформы Горбачева увеличили производство сельскохозяйственной

сектор в 1986 году, они не смогли решить фундаментальные проблемы

системы, такие как постоянный контроль правительства над ценами на

сельскохозяйственные товары, распределение сельскохозяйственных ресурсов и

производственные и инвестиционные решения. Сельскохозяйственная политика Ельцина Режим Ельцина попытался решить некоторые из фундаментальных

вопросы реформы российского сельского хозяйства. Но аграрная реформа сдвинулась

очень медленно, что привело к неуклонному снижению объемов производства до середины 1990-х годов.

Реформы начались в России незадолго до окончательного распада Советского Союза.

Союз. 19 декабря90, Съезд народных депутатов

Российская республика приняла ряд законов, призванных

реструктурировать сельскохозяйственный сектор и сделать его более коммерческим

жизнеспособный. Закон о крестьянских хозяйствах узаконил частные хозяйства и разрешил

работать вместе с совхозами и колхозами, нанимать рабочую силу и

продавать продукцию без государственного надзора. Основное направление сельскохозяйственной реформы Ельцина было направлено на

реорганизация совхозов и колхозов в более эффективные,

единицы, ориентированные на рынок. Указ от декабря 1991 г. и последующие

поправки предоставили колхозникам и совхозам несколько вариантов

будущая структура их ферм. Постановление требовало, чтобы фермеры

либо реорганизоваться в акционерные общества, кооперативы, либо

отдельные частные фермы, или сохранить их существующую структуру. Под

В соответствии с первыми двумя договоренностями рабочие будут владеть акциями ферм и

нести ответственность за управление предприятиями. Эта программа реструктуризации продвигается медленно. Хотя 95 проц. совхозы и колхозы претерпели некоторые формы реорганизации, около трети из них сохранили по существу свою прежнюю структуру. Большинство других, опасаясь нестабильных условий рыночного предложения и спроса, с которым столкнулись индивидуальные предприниматели, избравшие форму коллективного собственности в виде акционерных обществ или кооперативов. консерватизм российских фермеров побуждал их сохранять как можно больше возможный неэффективный, но безопасный контролируемый советский период соотношения предложения и выпуска. По состоянию на 1996 г. индивидуальное частное хозяйство не

значение в русском сельском хозяйстве, что реформаторы и западные

предполагали сторонники. Ряд факторов способствовал медленному прогрессу сельскохозяйственная реформа. До середины 1990-х правительство штата продолжало выступать в качестве главного маркетингового агента для пищевой промышленности путем создания фиксированные заказы на товары, тем самым гарантируя фермерам рынок сбыта. Правительство также субсидировало фермы посредством гарантированных цен, что снизился стимул фермеров стать эффективными производителями. Возможно, самое главное, эффективная земельная реформа не была

совершено в России. Однако в 1996 несколько факторов оказывали давление на

аграрный сектор должен стать коммерчески жизнеспособным. Сельскохозяйственное производство Как и вся остальная экономика, российский аграрный сектор

в 1990-е годы пережила продолжительный и серьезный спад. Еще до

распад Советского Союза, производство зерновых и других культур

начал снижаться и неуклонно снижался в течение 1996 г. Наиболее резкий спад произошел в животноводстве. Фермеры сократили поголовье скота, так как цены на зерно и другие входы увеличились. По мере роста цен на мясо состав среднего рацион потребителя включал меньше мяса и больше крахмала и овощей. Сокращение спроса, в свою очередь, усугубило спад производства продукции животноводства. Подробнее об экономике России. Пользовательский поиск Источник: Библиотека Конгресса США |

Сельское хозяйство – Россия и ее империя в Евразии: Картографические ресурсы в Библиотеке Конгресса

Существует двенадцать некаталогизированных карт, изображающих сельское хозяйство России и бывшего Советского Союза. Они датируются с 1926 по 1959 год. Один информативный элемент описан ниже.

Они датируются с 1926 по 1959 год. Один информативный элемент описан ниже.

СССР Деревня и Колхоз . (Лестер, Великобритания: Иллюстрированные диаграммы, 1944 г.). Офсетная литография, цвет. Нет шкалы. Рубрика: СССР — Сельское хозяйство — «Колхоз» — 1944 — Иллюстрированная

Иллюстрированная карта, иллюстрирующая типичный советский колхоз с высоты птичьего полета. Иллюстрированы типовые объекты, связанные с колхозом, т. е. парк культуры, магазины, столовая, школа, больница, прачечная, молочная, конюшня и свинарник, тракторный ангар и т. д. Обозначение объектов пронумеровано. Включает вставку «Как управляется ферма», по сути, наглядную схему организации фермы. Включает иллюстрированную легенду, изображающую распределение продукции (в среднем 173 000 коллективов, проинспектированных в 1938) и распределение денег (по ряду распределений и расходов). Авторские права на карту принадлежат Pictorial Charts of Leicester.

Имеется двенадцать некаталогизированных карт, изображающих сельское хозяйство европейской части России, датированных с 1880-х по 1932 год. Два уникальных предмета описаны ниже.

Два уникальных предмета описаны ниже.

Карта Районов Наилюших Селекционных Сортов Ировой Пшеницы для Степной и Лесостепной Части Союза С.С.Р. / Карта районов распространения лучших улучшенных сортов яровой пшеницы в степной и лесостепной полосах СССР В. В. Таланова. ([Ленинград]: Изд-во Всееюзн. Инет. Прикл. Ботаники при С.Н.К. СССР и Гос. Инет. Оп. Аргоном. Н.К.З. РСФСР, (1924-27). Сельское хозяйство (суб.) — [192-] — Масштаб 1:4 000 000 — Таланов

Судя по названию, на карте показаны районы лучших улучшенных сортов яровой пшеницы в степной и лесостепной полосах СССР в середине 1920-е гг.. Показаны девять ботанико-географических районов, границы районов и подрайонов сортов яровой пшеницы, изогиеты суммы летних осадков, изотермы июля и опытные поля сортоиспытаний. границы областей, уездов и топонимов.Включает легенду и буквенно-цифровой указатель лучших сортов яровой пшеницы по районам.Названия и легенды на русском и английском языках.

Распределение Посевной Площади Яровой Пшеницы в % — х к посевной площади всех культур в Европейской части СССР , Согласно данные 1924-25 . ([Ленинград]: Ин-т НТУ-ВСНХ-СССР, 1925). Цветная карта. Масштаб 1:400 000. Рубрика Россия — Европейская — Сельское хозяйство (суб.) — 1925 — Масштаб 1:4 000 000 — Д. Барсков / Институт НТУ-ВСНХ — СССР

Согласно названию, на карте показано распределение посевных площадей яровой пшеницы в процентах от общей посевной площади в европейской части СССР. На карте нанесено штриховкой плотности распределение посевных площадей под яровой пшеницей в процентах от общей посевной площади по данным 1924-25 гг. Указаны также границы государства, республики, автономной республики, губернии и уезда, а также граница Уральского края и Северо-Кавказской области; административные центры; и географические названия. Цифры в кружках обозначают посевные площади под пшеницей в тысячах гектаров и в процентах от общей посевной площади. Включая легенды. Название и легенды на русском и английском языках.

Включая легенды. Название и легенды на русском и английском языках.

Имеется одна некаталогизированная карта сельского хозяйства РСФСР 1959 года.

Имеется одна некаталогизированная карта сельского хозяйства Кавказа за период 1928-33 гг. Это описано ниже.

Карта Перспективного Плана Ирригационных Работ в Е.С.Ф.С.Р. (Sl: sn, [1932]). Литография, цветная. Масштаб 1″ = 20 верст. В архиве СССР — Кавказ — Сельское хозяйство (ирригация) — 1928-29/1932-33 — без масштаба — без автора

Карта, показывающая районы Кавказа, которые будут затронуты сельскохозяйственными ирригационными проектами в течение и после первой пятилетки, 1928-32 гг. Орошаемые площади, в дополнение к прогнозируемым стандартным и оптимальным показателям успешности, обозначены цветом и штриховкой, что также указывает на области, находящиеся в стадии исследований и разработок. Включает в себя список из двадцати четырех (24) ирригационных проектов с названиями и номерами на карте. Также показывает железные дороги; реки; географические названия; и государственные, республиканские, областные и уездные границы.

Также показывает железные дороги; реки; географические названия; и государственные, республиканские, областные и уездные границы.

Имеются четыре некаталогизированные карты, изображающие сельское хозяйство Сибири за период с 1912 по 1932 год, и пять карт, изображающие рыбный промысел Сибири за период с 1925 по 1941 год. Один информативный элемент, доступный в виде цифрового изображения на веб-сайте Библиотеки, описан ниже.

Карта сельскохозяйственных раоинов Сибирского края. (Карта сельскохозяйственных территорий Сибирского региона.) (Новосибирск, Россия: Издание Сибирского областного управления сельского хозяйства, 1926). Масштаб 1 сантиметр = 50 километров. Оригинал карты: Российская государственная библиотека.

Карта советского времени, изданная за несколько лет до проведения коллективизации, показывает сельскохозяйственные районы Сибири, границы районов, районные центры, топонимы, железные дороги, реки, озера, города и поселки. Особое внимание уделяется лесостепному региону юго-западной Сибири и частям южной Сибири, в которых созданы условия, подходящие для земледелия. Это также свидетельствует об успехах сибирской молочной промышленности, тысячи маслозаводов которой обеспечивали шестьдесят процентов российского экспорта масла в годы, предшествовавшие революции.

Особое внимание уделяется лесостепному региону юго-западной Сибири и частям южной Сибири, в которых созданы условия, подходящие для земледелия. Это также свидетельствует об успехах сибирской молочной промышленности, тысячи маслозаводов которой обеспечивали шестьдесят процентов российского экспорта масла в годы, предшествовавшие революции.

Оригинал карты в Российской государственной библиотеке, но доступен в виде цифрового изображения на сайте библиотеки.

Имеются четыре некаталогизированные карты, изображающие сельское хозяйство Украины за период с 1940 по 1944 год. Ниже описан один дополнительный предмет, каталогизированный и хранящийся в хранилище отдела.

Карта свекло-сахарных и рафинадных заводов юго-западного края : [Киевская, Житомирская и Каменец-Подольская губерний Российской империи] / Эту карту составило, под руководством дипломатического члена Императорскаго русского географического общества П.П. Чубинского, частный землемер К.

Многие культуры боятся не столько морозов, сколько резких изменений температуры зимой. Внезапная оттепель, вызывающая таяние снега, и столь же внезапное похолодание приводит к гибели корней. Именно поэтому целый ряд растений, например некоторые виды бамбука, которые способны выдерживать сильные морозы, не могут выжить в нашем климате.

Многие культуры боятся не столько морозов, сколько резких изменений температуры зимой. Внезапная оттепель, вызывающая таяние снега, и столь же внезапное похолодание приводит к гибели корней. Именно поэтому целый ряд растений, например некоторые виды бамбука, которые способны выдерживать сильные морозы, не могут выжить в нашем климате. Например, некоторые культуры неплохо переносят сухой холодный воздух, но не выживают во влажном климате.

Например, некоторые культуры неплохо переносят сухой холодный воздух, но не выживают во влажном климате.

На более ранних сроках в них могут поселиться мыши и другие грызуны.

На более ранних сроках в них могут поселиться мыши и другие грызуны. ). The United States National Arboretum.

). The United States National Arboretum. Франция, северная Англия

Франция, северная Англия Из этой суммы,

около 60 процентов используется под посевы, остальное под пастбища и луга

(см. таблицу 15, Приложение). В европейской части России наиболее

продуктивные земли находятся в Центрально-Черноземном экономическом районе и

Поволжский экономический район, занимающий луга между Украиной и

Казахстан. Более 65 процентов земли в этих регионах отведено

к сельскому хозяйству. В Сибири и на Дальнем Востоке наиболее продуктивные районы

являются самыми южными регионами. В холоде преобладают кормовые культуры.

регионах, а интенсивность возделывания в целом выше в европейских

Россия. Последнее расширение обрабатываемых земель произошло в конце 19 в.50-е годы

и начало 1960-х, когда программа Никиты Хрущева «Целина»

открыл земли на юго-западе Сибири (и в соседнем Казахстане) для

выращивание. В середине 1990-х около 15% работающих

население было занято в сельском хозяйстве, причем доля падала

медленно, поскольку молодое население покидало сельские районы в поисках экономической

возможности в другом месте (см.

Из этой суммы,

около 60 процентов используется под посевы, остальное под пастбища и луга

(см. таблицу 15, Приложение). В европейской части России наиболее

продуктивные земли находятся в Центрально-Черноземном экономическом районе и

Поволжский экономический район, занимающий луга между Украиной и

Казахстан. Более 65 процентов земли в этих регионах отведено

к сельскому хозяйству. В Сибири и на Дальнем Востоке наиболее продуктивные районы

являются самыми южными регионами. В холоде преобладают кормовые культуры.

регионах, а интенсивность возделывания в целом выше в европейских

Россия. Последнее расширение обрабатываемых земель произошло в конце 19 в.50-е годы

и начало 1960-х, когда программа Никиты Хрущева «Целина»

открыл земли на юго-западе Сибири (и в соседнем Казахстане) для

выращивание. В середине 1990-х около 15% работающих

население было занято в сельском хозяйстве, причем доля падала

медленно, поскольку молодое население покидало сельские районы в поисках экономической

возможности в другом месте (см. Сельская жизнь, гл. 5).

Сельская жизнь, гл. 5).

Однако в середине 1990-х годов частная инициатива не поощрялась,

и неэффективные структуры распределения ресурсов и маркетинга не смогли

использовать сельскохозяйственные активы.

Однако в середине 1990-х годов частная инициатива не поощрялась,

и неэффективные структуры распределения ресурсов и маркетинга не смогли

использовать сельскохозяйственные активы. совхоз был

задуман в 1918 году как идеальная модель социалистического сельского хозяйства. Это было

быть крупным современным предприятием, управляемым и финансируемым

правительство. Рабочая сила совхоза получала заработную плату и социальные

льготы, сопоставимые с теми, которыми пользуются промышленные рабочие. Напротив,

колхоз был самофинансируемым производственным кооперативом, который выращивал

участки земли, предоставленные ему государством без ренты и уплатившие его

членов в соответствии с их вкладом в работу.

совхоз был

задуман в 1918 году как идеальная модель социалистического сельского хозяйства. Это было

быть крупным современным предприятием, управляемым и финансируемым

правительство. Рабочая сила совхоза получала заработную плату и социальные

льготы, сопоставимые с теми, которыми пользуются промышленные рабочие. Напротив,

колхоз был самофинансируемым производственным кооперативом, который выращивал

участки земли, предоставленные ему государством без ренты и уплатившие его

членов в соответствии с их вкладом в работу.

В системе контрактной бригады

фермеры по-прежнему не имели реального интереса к фермам, на которых они

работало, и соответственно страдало производство. В 1980-е, советский

Союз превратился из самодостаточного в производстве продуктов питания в

чистый импортер продуктов питания.

В системе контрактной бригады

фермеры по-прежнему не имели реального интереса к фермам, на которых они

работало, и соответственно страдало производство. В 1980-е, советский

Союз превратился из самодостаточного в производстве продуктов питания в

чистый импортер продуктов питания. Та же сессия

Конгресс принял закон о земельной реформе, разрешавший землю

передается по наследству от одного поколения к другому, но не

быть куплены или проданы. Правительство также создало Государственный комитет

аграрной реформы, в обязанности которого входило наблюдение за передачей

свободных земель для личного подсобного хозяйства.

Та же сессия

Конгресс принял закон о земельной реформе, разрешавший землю

передается по наследству от одного поколения к другому, но не

быть куплены или проданы. Правительство также создало Государственный комитет

аграрной реформы, в обязанности которого входило наблюдение за передачей

свободных земель для личного подсобного хозяйства. Индивидуальный фермер мог

позже решили выйти из более крупного подразделения и создать частное

право собственности на свою долю земли, установленное

установленный порядок.

Индивидуальный фермер мог

позже решили выйти из более крупного подразделения и создать частное

право собственности на свою долю земли, установленное

установленный порядок. Хотя количество личных подсобных хозяйств

значительно увеличился после реформ 1990-х, к началу 1990-х гг.

рост ферм остановился, и к середине 1990-х годов количество

частные фермы на самом деле могли исчезнуть, поскольку некоторые люди предпочли

вернуться к форме кооперативного хозяйства или полностью отказаться от фермерства. К

конец 1995, из 280 000 частных хозяйств России приходилось всего 5

процентов пахотных земель в России.

Хотя количество личных подсобных хозяйств

значительно увеличился после реформ 1990-х, к началу 1990-х гг.

рост ферм остановился, и к середине 1990-х годов количество

частные фермы на самом деле могли исчезнуть, поскольку некоторые люди предпочли

вернуться к форме кооперативного хозяйства или полностью отказаться от фермерства. К

конец 1995, из 280 000 частных хозяйств России приходилось всего 5

процентов пахотных земель в России. Первоначальный закон о земельной реформе и последующие

декреты не давали четкого определения частной собственности, и они

не предписывал права землевладельцев и защиты. туманный

статус частных землевладельцев по новому законодательству сделал фермеров

не хочет рисковать собственностью. В марте 1996 года президент

Ельцин издал указ, разрешающий крестьянам покупать и продавать землю.

Однако 19 апр.96 Государственная Дума, находившаяся под сильным влиянием

антиреформаторской КПРФ и ее союзнику Аграрной партии России (представляющей

все еще огромные корыстные интересы колхозов и совхозов),

был принят законопроект, запрещающий продажу земли кем бы то ни было, кроме государства.

Недавняя оппозиция новому понятию частной собственности на землю основана на

сильное традиционное русское мнение о том, что земля должна принадлежать коллективу

а не индивидуальное имущество.

Первоначальный закон о земельной реформе и последующие

декреты не давали четкого определения частной собственности, и они

не предписывал права землевладельцев и защиты. туманный

статус частных землевладельцев по новому законодательству сделал фермеров

не хочет рисковать собственностью. В марте 1996 года президент

Ельцин издал указ, разрешающий крестьянам покупать и продавать землю.

Однако 19 апр.96 Государственная Дума, находившаяся под сильным влиянием

антиреформаторской КПРФ и ее союзнику Аграрной партии России (представляющей

все еще огромные корыстные интересы колхозов и совхозов),

был принят законопроект, запрещающий продажу земли кем бы то ни было, кроме государства.

Недавняя оппозиция новому понятию частной собственности на землю основана на

сильное традиционное русское мнение о том, что земля должна принадлежать коллективу

а не индивидуальное имущество. федеральный

правительство отказалось от своей роли гарантированного покупателя и

маркетолог, хотя некоторые региональные правительства вмешиваются, чтобы заполнить

роль. И частные рынки появляются медленно. Все чаще рус.

сельскохозяйственная продукция должна конкурировать с импортными товарами, поскольку разрыв

между внутренними ценами и мировыми ценами сужается. В дополнение

финансовое положение федерального правительства вынудило его сократить

субсидии многим отраслям экономики, в том числе сельскому хозяйству.

Субсидии являются одной из целей крупных сокращений бюджета в соответствии с

стандартам МВФ и других западных кредиторов и достижения макроэкономических

стабилизация.

федеральный

правительство отказалось от своей роли гарантированного покупателя и

маркетолог, хотя некоторые региональные правительства вмешиваются, чтобы заполнить

роль. И частные рынки появляются медленно. Все чаще рус.

сельскохозяйственная продукция должна конкурировать с импортными товарами, поскольку разрыв

между внутренними ценами и мировыми ценами сужается. В дополнение

финансовое положение федерального правительства вынудило его сократить

субсидии многим отраслям экономики, в том числе сельскому хозяйству.

Субсидии являются одной из целей крупных сокращений бюджета в соответствии с

стандартам МВФ и других западных кредиторов и достижения макроэкономических

стабилизация. недоступность удобрений и других ресурсов, плохая погода и крупные

корректировки в переходный период. В 1995 всего

сельскохозяйственное производство сократилось на 8 процентов, в том числе падение на 5

% в растениеводстве и 11 % в животноводстве. Что

год Россия пережила самый плохой урожай зерна с 1963 года, с урожайностью

63,5 млн тонн.

недоступность удобрений и других ресурсов, плохая погода и крупные

корректировки в переходный период. В 1995 всего

сельскохозяйственное производство сократилось на 8 процентов, в том числе падение на 5

% в растениеводстве и 11 % в животноводстве. Что

год Россия пережила самый плохой урожай зерна с 1963 года, с урожайностью

63,5 млн тонн.